慢性咳嗽とは?

あなたの咳が当てはまるかどうかの見極め方

咳(せき)だけが長引く、または会話中や夜間に突然激しい咳が続くといった経験はありませんか。咳を軽く見ていると慢性化し、思いがけず日常生活に支障をきたすこともあります。もし、その咳が、8週間以上も続いているのであれば、「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」と呼ばれる状態かもしれません。

この記事では、慢性咳嗽の定義や主な原因、セルフチェックのポイント、受診先について簡単に解説します。

慢性咳嗽とは?

慢性咳嗽とは、長期間続く咳のことを指します。風邪の咳と異なり、様々な原因が関係している場合が多いのが特徴です。ここでは、その定義や患者数、咳が出やすい状況について簡単に解説します。なお、慢性咳嗽の原因は一つとは限りません。いくつかの要因が重なって起こるケースも見られます。

慢性咳嗽の定義

慢性咳嗽(まんせいがいそう)とは、8週間以上にわたり咳が続く状態を指します。「咳嗽(がいそう)」は、咳を意味する医学用語です。咳は、体内から異物やウイルス、細菌などを排除する反射的な行動で、人体にとって欠かせない機能です。

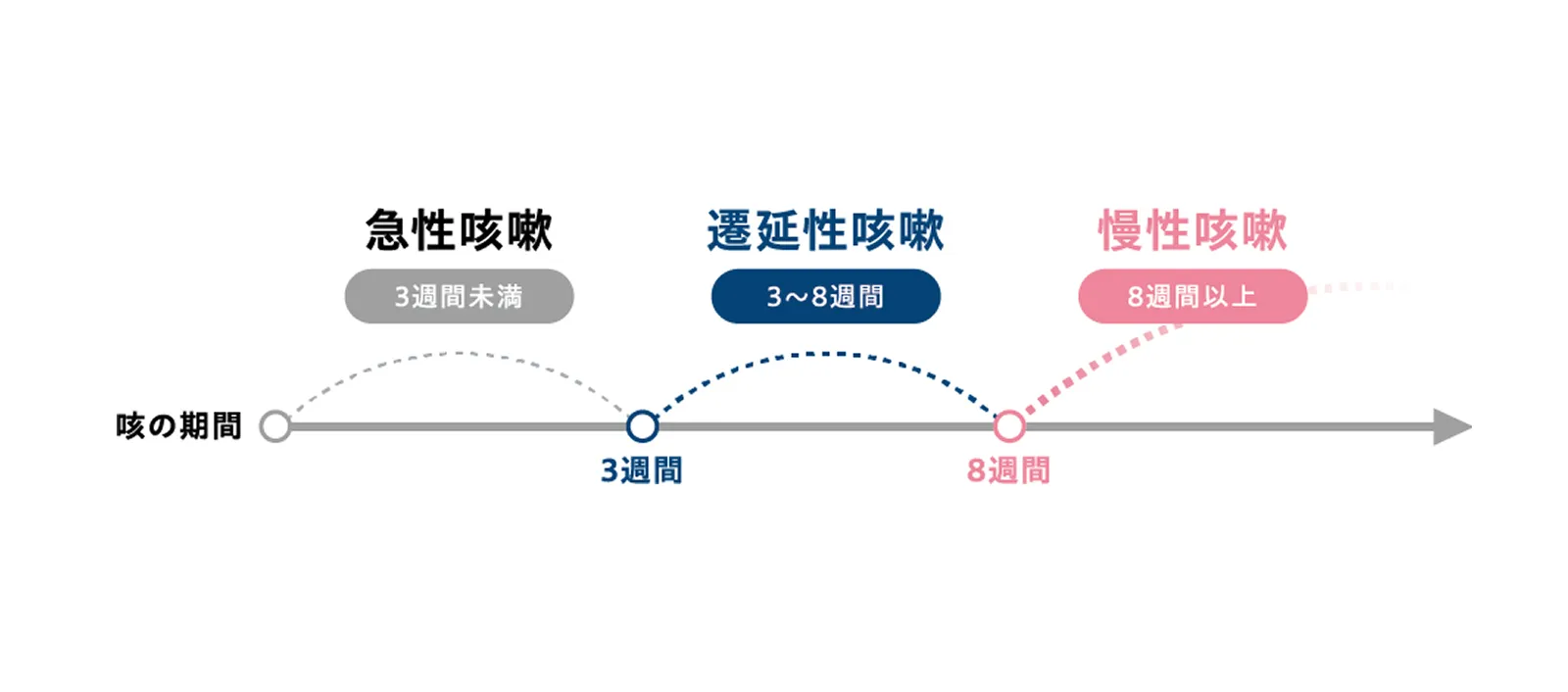

咳は、症状が続く期間(持続期間)によって、次のように分類されます(図1)。

・急性咳嗽(きゅうせいがいそう):3週間未満

・遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう):3週間以上8週間未満

・慢性咳嗽(まんせいがいそう):8週間以上

図1 咳が続いている期間別の分類

咳が出る原因も、咳が続く期間によってそれぞれ異なります。急性咳嗽は、主に風邪(かぜ)などの気道感染症が多い一方で、8週間以上続く慢性咳嗽は、その多くが感染症以外の病気が原因とされています。

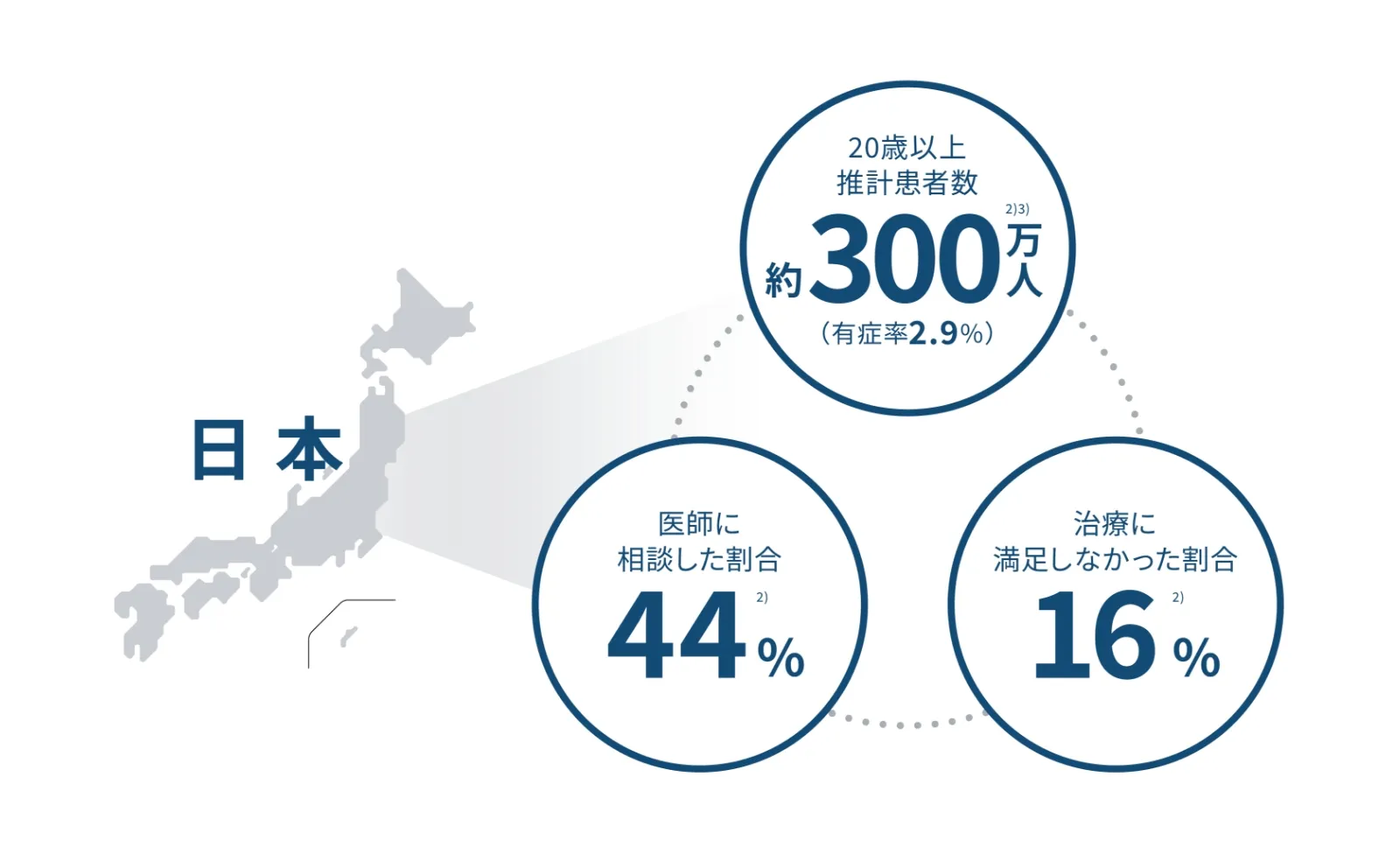

日本全国の慢性咳嗽患者数

日本で2019年に行われたインターネット調査では、調査を受けた20歳以上の男女のうち、8週間以上咳が続いている患者さんの割合が2.9%であったことから、慢性咳嗽患者数は約300万人と推計されます。そのうち、咳について医師に相談したことがある患者さんは全体の半数以下(44%)であり、16%の患者さんは治療に満足していませんでした(図2)2)3)。

図2 慢性咳嗽患者さんの実態

- 調査方法

- 2019年に日本で実施された慢性咳嗽に関するインターネット調査。20歳以上の回答者24,015人を対象に、遷延性/慢性咳嗽有症率や受診率、治療内容、診断された疾患、治療満足度などを調査した。

Tobe K, et al. BMJ Open Respir Res. 2021; 8(1):

e000832.

【利益相反】本研究はMSD株式会社の出資により実施され、著者のうち7名が同社の社員である

厚生労働省.令和元年(2019)人口動態統計.より作成

引用文献

- 1) 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2025. 東京:メディカルレビュー社;2025.

- 2) Tobe K, et al. BMJ Open Respir Res. 2021; 8(1): e000832.【利益相反】本研究はMSD株式会社の出資により実施され、著者のうち7名が同社の社員である

- 3) 厚生労働省.令和元年(2019)人口動態統計.

どのような時に咳が出るのか

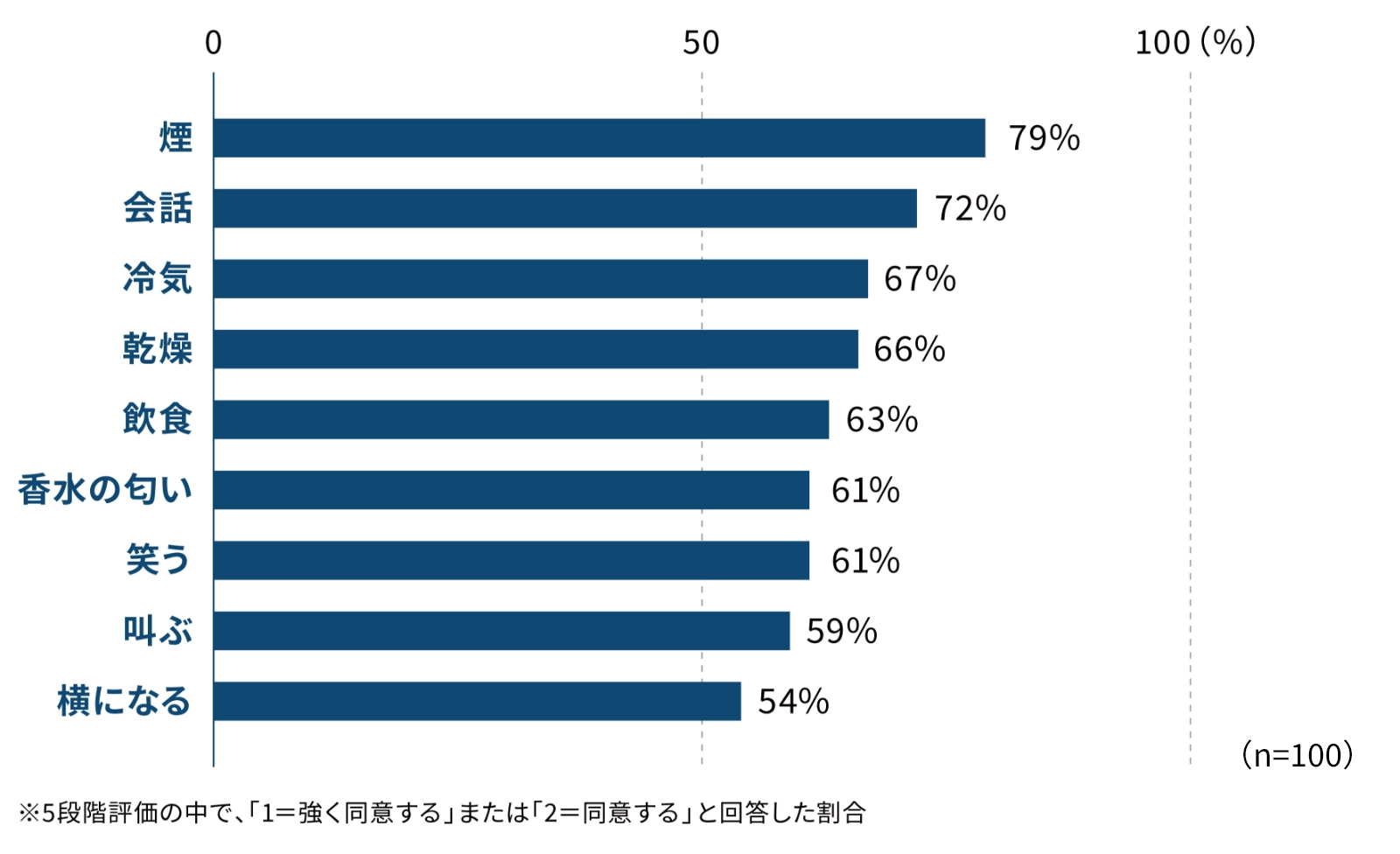

慢性咳嗽では、特定の状況で急に咳が出やすくなる傾向があります。主な誘因としては、煙(79%)、会話(72%)、冷気(67%)、乾燥(66%)、飲食(63%)が挙げられます。また、香水の匂いや笑う(いずれも61%)、叫ぶ(59%)、横になる(54%)といった場面でも咳が誘発されることが報告されています。(図3)3)

咳が出るきっかけは人によって様々ですが、自分自身がどのような場面で咳が出やすいかを知ると、症状の理解や対策に役立つでしょう。

図3 主な咳の誘因(海外データ)

Hilton E, et al. Respir Med. 2015; 109(6): 701-7.より作図

引用文献

- 3) Hilton E, et al. Respir Med. 2015; 109(6): 701-7.

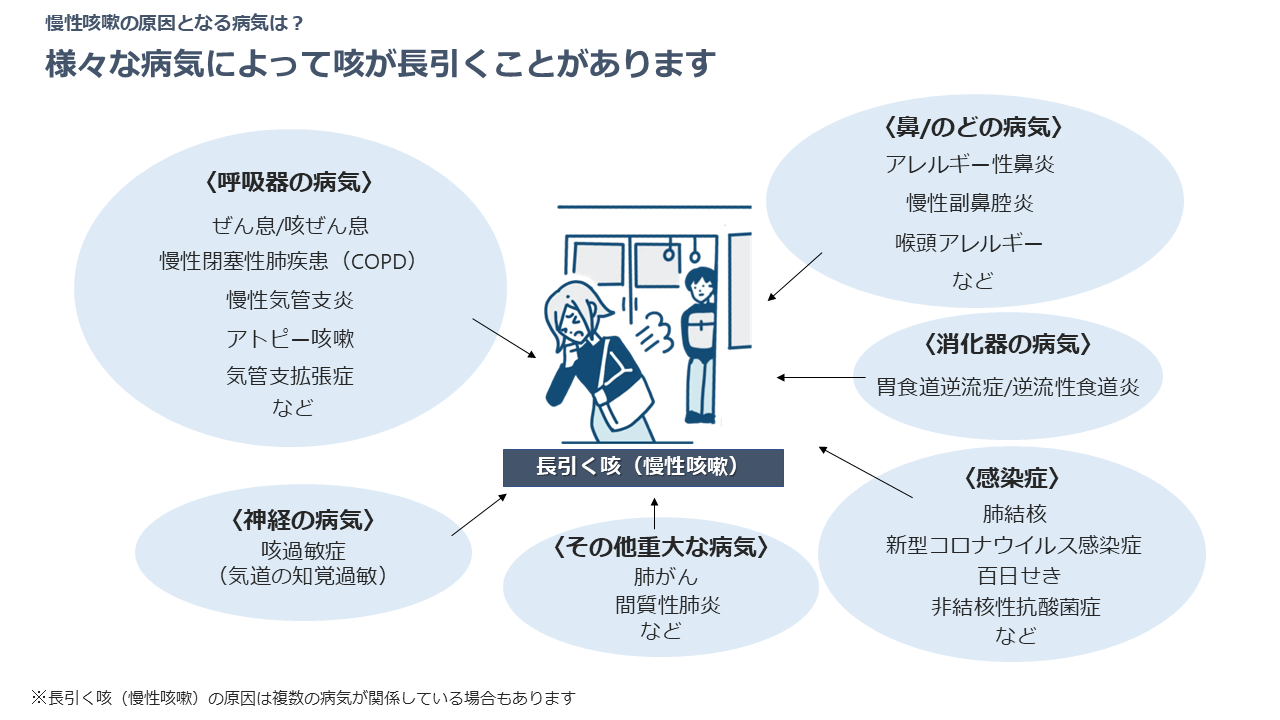

慢性咳嗽を引き起こす主な原因

長引く咳は、背景に特定の病気が隠れているサインかもしれません。ここでは、慢性咳嗽の主な原因となる疾患について、その特徴を解説します。

咳ぜん息

気道が刺激に敏感になり、乾いた咳(乾性咳嗽)がしつこく続く病気です。ぜん息と異なり喘鳴(ぜんめい)や息苦しさはありませんが、夜間から早朝に悪化しやすい傾向があります。症状が落ち着いたり悪化したりを繰り返し、季節の変わり目やホコリ、冷気などが誘因となります。

ぜん息

咳に加え、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴や息苦しさ、呼吸困難を伴うのが大きな特徴です。気道に慢性的な炎症が起きており、咳ぜん息と同様に夜間から早朝に症状が悪化します。アレルギー反応や風邪がきっかけで発症しやすく、適切な治療を継続しないと症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。

アトピー咳嗽

喉のイガイガ感やかゆみを伴う乾いた咳が特徴で、アレルギー素因を持つ人に多く見られます。喘鳴や呼吸困難はなく、咳ぜん息と症状は似ていますが、気管支拡張薬の効果がみられない点が異なります。エアコンの風やタバコの煙、ストレスなどが咳を誘発します。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

長年の喫煙が主な原因で、体を動かした際の息切れや慢性の咳、痰(喀痰)が主な症状です。肺の機能が低下し、病気が進行するとわずかな動作でも息切れが起きるため、日常生活に大きな影響を及ぼします。

感染後咳嗽

風邪などの呼吸器感染症が治った後も、咳だけが長く続く状態です。感染により一時的に気道が過敏になることが原因と考えられています。多くは自然に軽快しますが、数週間から数カ月続くこともあり、症状がつらい場合は治療の対象となり、慢性咳嗽へ移行するケースもあります。

胃食道逆流症(GERD)

胃酸などが食道へ逆流し、その刺激で咳が起こる病気です。この逆流が原因で、胸焼けや呑酸(どんさん:酸っぱいものがこみ上げる感覚)が起こります。特に食後や横になったときに咳が出やすいのが特徴です。

副鼻腔気管支炎症候群(SBS)

慢性副鼻腔炎と気管支炎を併発する病気です。痰の絡んだ湿った咳が特徴で、鼻水が喉に流れる後鼻漏(こうびろう)が主な原因となります。

咳過敏症

特定の病気が原因ではなく、咳を引き起こす神経が過敏になっているために、わずかな刺激でも激しい咳が出てしまう状態を指します。ほかの病気の治療が終わった後も咳が続く場合などがこれに当たります。会話や冷たい空気、特定のにおいなど、日常のささいなきっかけで咳が始まりやすく、「咳が咳を呼ぶ」という悪循環に陥ることも少なくありません。

なお、咳が出るときはこれら一つの原因に限らず、複数の要因が関係していることもあります。

出典

【咳で悩んでいる人向け】セルフチェックするときのポイント

長引く咳が気になる場合、ご自身の症状を把握することが原因を探る第一歩です。ポイントを整理しておけば、医療機関で的確に症状を伝え、スムーズな診断につながります。

咳が続く期間

まず、咳がいつから続いているかを確認しましょう。風邪による咳は、通常2~3週間で自然に治まります。これに対し、8週間以上咳が続く場合は「慢性咳嗽」と考えられるため、長期間続いて治らないときは風邪以外の病気を疑う必要があります。もし咳が長引いているときは、自己判断を避けて受診を検討しましょう。

咳と併発している症状

咳とともに表れる他の症状にも注目することは、原因を見極める大切な手がかりとなります。たとえば、喉のイガイガ感やかゆみ、鼻水、痰、胸焼けなどの症状がないかを確認しましょう。特に痰の色や量にも注意が必要です。これらの症状が見られる場合は、咳の背後に隠れている病気を疑い、適切に治療することで咳が改善するケースが多く見られます。咳と併発する症状を把握することは、慢性咳嗽かどうかを判断する上でも重要です。

咳が出るタイミング

どのような状況や時間帯に咳が出やすいかを確認することも、診断の手がかりとして重要です。たとえば、「夜、布団に入ると咳き込む」「朝方に特にひどい」「運動後に咳が出る」「ストレスを感じる時」など、特定のパターンがないか振り返ってみましょう。

こうした情報は、咳ぜん息や胃食道逆流症などの病気を見分ける際の参考になります。また、日常生活で睡眠が妨げられたり、会話や仕事に集中できないほど咳の頻度が高かったりする場合には、早めに専門家に相談することをおすすめします。

今の自分の状態をより詳しく確認したい方には、症状や日常生活への影響を客観的に評価できる受診サポートシートの活用がおすすめです。医療機関を受診する前に、ご自身の症状を整理する際の参考としてご利用ください。

慢性咳嗽は何科を受診したら良い?

咳が続いているとき、どの診療科を受診すれば良いか迷う方も多いでしょう。症状に合わせて受診先を選ぶことが、適切な診断と治療につながります。ここでは主な診療科を案内します。

呼吸器内科

呼吸器内科は、気管支や肺の病気を専門に扱う診療科です。咳ぜん息や気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、咳を主な症状とする様々な疾患を対象に診察・治療します。長引く咳の原因としてこれらの病気が考えられる場合は、まず呼吸器内科を受診するのが一般的です。診察では聴診のほか、胸部X線検査や肺機能検査など専門的な検査をします。呼吸困難といった症状がある場合も、呼吸器内科が適しています。

耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科は、耳・鼻・喉(咽頭・喉頭)の病気を専門に診る診療科です。咳の原因が慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などの鼻の病気によるものと考えられる場合、耳鼻咽喉科を受診するのが適しています。また、鼻水や後鼻漏、痰の絡んだ咳が続いている場合にも、耳鼻咽喉科で相談すると良いでしょう。内視鏡やアレルギー検査を通じて、鼻や喉の状態を直接確認し、咳の原因を詳しく調べることが可能です。また、アトピー咳嗽が疑われる場合、耳鼻咽喉科も対応します。

消化器内科

消化器内科は、食道や胃などの消化器系を専門とします。胸焼けや呑酸(酸っぱいものが上がる感覚)といった症状とともに、食後や横になったときに咳が悪化する場合、逆流性食道炎(胃食道逆流症)が原因かもしれません。このような症状がある方は、消化器内科を受診するのが適切です。

慢性咳嗽が引き起こす困りごと

慢性咳嗽は、咳という症状だけでなく、心身や日常生活に様々な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、長引く咳によって生じる具体的な「困りごと」を解説します。

日々のパフォーマンスが低下しやすくなる

慢性的な咳が続くと、体力の消耗や集中力の低下を招きます。夜間の咳で睡眠が妨げられると、日中の疲労感や思考力の低下につながりやすく、仕事や学業のパフォーマンスに影響が及ぶことも少なくありません。

周囲から感染症と誤解されやすくなる

長引く咳は公共の場などで周りの人に感染症と誤解され、避けられてしまうのではないかという不安を大きくさせることもあります。特にバスや電車の中、静かなオフィスなどでは、一度咳き込むと周りの視線が突き刺さるように感じ、気まずい思いをすることも少なくありません。「また咳が出たらどうしよう」という不安から、人に会ったり外出したりすること自体が億劫になってしまうことも。このように、長引く咳は社会的な孤立感にもつながり、多くの方を悩ませる深刻な問題です。

咳の症状が治りにくくなる

咳が慢性的に続くと、それ自体が喉や気道に大きな負担となります。咳を繰り返すことで、喉や気道の知覚神経が徐々に過敏になり、気道過敏性が高まることがあります。その結果、わずかな刺激でも咳が出やすくなり、「咳が咳を呼ぶ」という悪循環に陥りやすくなるのです。このような状態が続くと、症状がさらに治りにくくなり、難治性の咳に発展することもあるため注意が必要です。

ろっ骨の骨折リスクが高まる

ろっ骨は内臓を守る胸部の骨です。激しい咳が続くと胸部に強い負担がかかり、ろっ骨にヒビが入ったり骨折したりすることがあります。これは「咳漱性ろっ骨骨折」と呼ばれ、特に骨粗しょう症の方や高齢の女性のリスクが高いとされています。咳をしたときに胸の鋭い痛みを感じた場合は、早めに医師へ相談しましょう。

尿漏れしやすくなる

咳をするときには、お腹に瞬間的な強い力(腹圧)がかかります。この腹圧が繰り返し加わることで、尿道を支える骨盤底筋が緩みやすくなり、尿漏れにつながるケースも少なくありません。咳やくしゃみのはずみで尿が漏れてしまう症状は「腹圧性尿失禁」と呼ばれています。海外の研究では、慢性咳嗽のある女性の63%が尿漏れに悩んでいることが明らかになっており、咳の長期化がこの問題を引き起こしやすくしていると考えられています。

出典

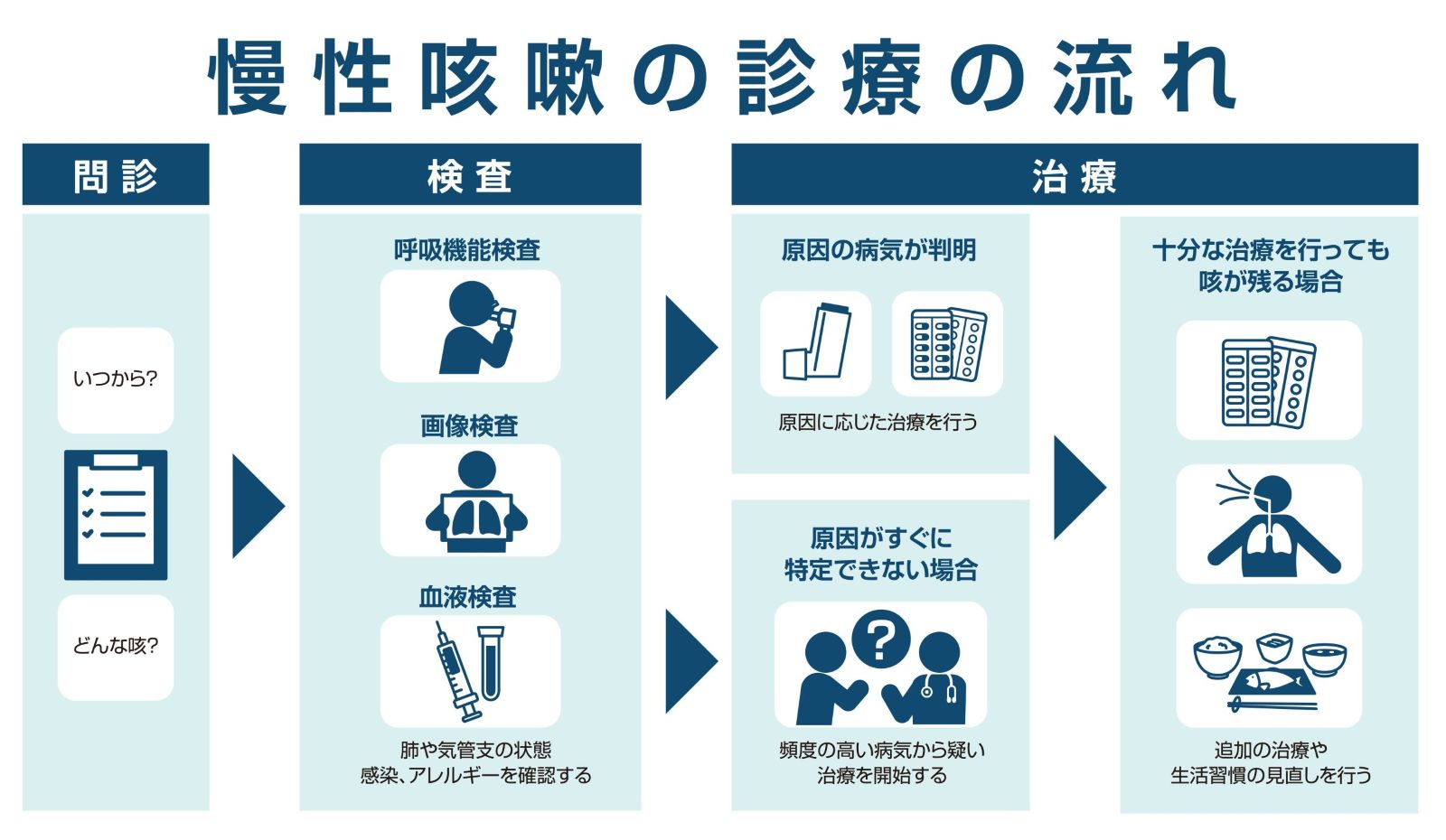

慢性咳嗽の診療の流れ

長引く咳を改善するためには、適切な診断が欠かせません。医療機関で行われる一般的な診療の流れを知っておくことで、安心して受診できます。

初めて診療を受ける場合の流れ

初めて医療機関を受診する際は、まず問診で症状や既往歴について詳しいヒアリングを受けます。咳が始まった時期や持続期間、咳の特徴、これまでにかかった病気などを伝えましょう。続いて、原因となっている病気を特定するため、必要に応じて胸部X線検査や血液検査、肺機能検査、喀痰検査などの検査が行われます。これらの検査結果をもとに、医師が診断を下し、適切な治療方針を決定します。

咳の原因がある程度わかっている場合の流れ

咳の原因となっている病気がすでに診断されたものである場合(例:肺結核、肺がん、気管支喘息、COPD、慢性気管支炎、気管支拡張症、薬剤性肺障害、心不全、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎など)、まずはその疾患自体の治療が優先されます。これらの病気に対して適切な治療を進めることで、咳の症状も改善につながります。

咳の原因がわからない場合の流れ

咳以外の症状があまり見られない場合や原因がはっきりしない場合は、まず原因の特定から始めます。一般的には、頻度の高い病気を想定しながら検査や診断的治療を進めていきます。たとえば、痰の量が多ければ副鼻腔気管支症候群(SBS)、痰が少ない・出ない場合は咳ぜん息、アトピー咳嗽、喉頭アレルギー、胃食道逆流症(GERD)、感染後咳嗽などを疑い、治療の反応を見ながら診断を絞り込むことが一般的です。

なお、それぞれの原因疾患に対する具体的な治療法は、診断を確定させた上で専門医が判断します。治療法の詳細については、後ほど詳しく解説します。

出典

慢性咳嗽の治療法

慢性咳嗽の治療は、原因に合わせて進めます。原因が特定できる場合と、はっきりしない場合、治療後も咳が続く場合では対応が異なります。ここでは、それぞれの概要を解説します。

咳の原因が明らかになっている場合

咳ぜん息や胃食道逆流症、副鼻腔気管支症候群など、原因疾患が特定できた場合は、その疾患の治療が優先されます。たとえば咳ぜん息には吸入ステロイド薬、胃食道逆流症には胃酸分泌抑制薬など、原因に合わせた治療薬が処方されることが一般的です。こうした的確な治療によって、つらい咳の改善が期待できます。

咳の原因が不明な場合

精密検査でも咳の原因が特定できない場合は、最も疑われる病気を想定し、診断的治療を行うのが一般的です。たとえば、咳ぜん息が疑われれば、吸入ステロイド薬や気管支拡張剤などの吸入薬を一定期間使用し、症状が改善するかどうかでその効果を判断します。

治療を行っても咳が残っている場合

原因疾患に対する治療をしても咳が長引く場合、「咳過敏症」など、咳自体への感受性が高まっているケースが考えられます。こうした場合には、咳の感受性を抑える薬剤の追加や、さらに専門的な治療が必要となることもあります。患者さん一人ひとりの状態に応じて、きめ細かな対応が大切です。咳の症状を少しでも和らげるために、ご自身でできるセルフケアもあります。日常生活での工夫について知りたい方は、以下のコラムもぜひ参考にしてみてください。

慢性咳嗽の疑いがあるときは受診を検討しよう

咳が8週間以上続いている場合、「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」の可能性があります。「体質だから」と我慢してしまいがちですが、実は原因が特定できれば、治療によって症状が改善することも多くあります。咳が続くと日常生活に支障が出るほか、気分まで落ち込みがちです。長引く咳でお困りの方は、早めに専門医へ相談しましょう。

長引く咳には、

病気が隠れているかも

しれません。

放っておくと重症化する可能性がありますので、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

専門医が原因を特定し、あなたに合った治療法を提案します。いますぐ最適な医療機関を検索しましょう。

症状を上手く伝えられず、治療につながっていない方もいるかもしれません。そんな方は受診サポートシート(保存可能)もご活用ください。